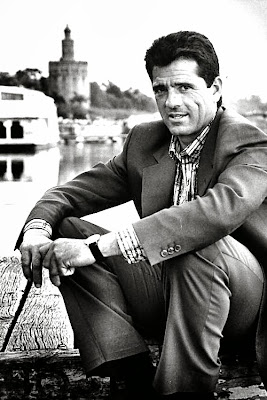

Le

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.

Le

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.

Le

toreo d’Ojeda est, étymologiquement, délirant. Il sort du sillon. Il sort du

sillon de la convention taurine comme en sortait la transe d’El Cordobés dont

l’inspiration torride se dressait face au toreo arctique d’El Viti. Ojeda est

du coté du sud noir, laconique, ombrageux. Que son toreo ait poussé et se soit vivifié

à Sanlucar de Barrameda n’étonnera pas ceux qui ont aperçu, derrière

l’apparente gaieté de cette ville, quelque chose d’autre. Sanlucar

est aussi un sud ultime et éperdu face au sauvage: l’océan, les marécages, le

Coto de Doñana, prénom qu’Ojeda a donné à une de ses filles. Un Coto interdit

comme un Tibet et surveillé par des gardes. Sanlucar paraît tourner le dos au

reste de la Basse-Andalousie pour regarder le vide devant elle, la ligne de

cette terre prohibée et un océan longtemps considéré comme les confins de l’humain,

comme un monstre hostile. Dans le ventre de ce Sanlucar marginalisé et

narcissique Ojeda par son enfance, sa pauvreté, sa solitude a été à son tour

singulier et marginal. Son sud n’est pas un Midi mais un Finistère. Son toreo

est un Finistère.

Il

aura des imitateurs et pas de descendants. Il

n’aura pas d’au-delà, comme le Guadalquivir qui se dissout dans l’océan, face à

Sanlucar, justement.

Jacques

Durand

Texte de 1988