Le

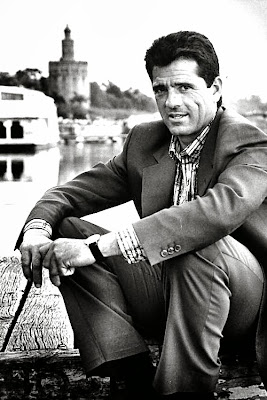

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.

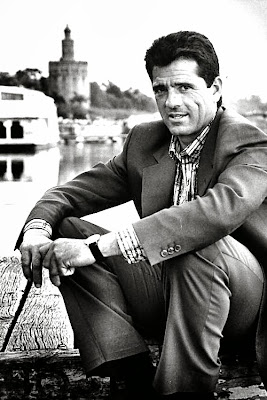

Le

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.Le Sud de Paco Ojeda

Le

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.

Le

toreo de Paco Ojeda montre le sud. Pas le sud débonnaire des blagues, des tapes

dans le dos, de la jovialité de carte postale. Pas le sud de la redondance et

de la volubilité. Pas le sud frivole et vendu des tours operators. Non,

il montre le sud extrême, sombre, taciturne, introverti, ridé, farouche, noir

et blanc. Le sud qui n’adresse la parole qu’a lui-même, comme Ojeda une nuit

d’août 1982 au Puerto de Santa María penché sur Chulón, numéro 80, 519 kilos,

toro blanc d’Osborne. A

travers son toreo compact, en spirales d’escargot, labyrinthique, à la Piranèse,

unique, inimitable et qu’il enroule et déroule comme un jeu, Ojeda semble s’écrire

lui-même et exprimer sa culture. Ojeda n’est pas un homme «cultivé» ;

il est mieux que cela. Il est un homme qui produit tout naturellement de la

culture sans passer par la spéculation intellectuelle.La Forge par Paco Ojeda

J’ignore

ce qu’est la multitude et je ne peux pas toréer pour les multitudes. Mille

personnes, c’est déjà une multitude. Vingt également.

On est

sur le bon chemin lorsqu’il en reste deux ou trois.

Si tu

es seul avec le taureau, la vérité est là.

J’imagine

que les écrivains travaillent dans la solitude.

L’artiste

a besoin de solitude. Son métier est très difficile. Il lui faut concilier ce

qui est à l’extérieur et ce qui est à l’intérieur.

Je ne

sais pas si je m’explique bien : ce qui se trouve à l’intérieur, c’est

notre émotion, et ce qui se trouve à l’extérieur, la compréhension que les

autres en ont. Ce n’est pas le taureau qui me fait peur, c’est

l’incompréhension.Léviathan, Numéro 52

«Le

toro qui doit me tuer est en train de paître dans son pâturage». Voilà ce que

dit Pascual Gonzalez «le torero de la Isla.» Cigare au bec et sourire aux

lèvres, Pascual Gonzalez aime, devant ses amis, étaler cet avertissement. Régulièrement.

Ils ne savent pas si c’est du lard ou du cochon. Ils protestent ou font

semblant de ne pas avoir entendu. Cette gêne, ça l’enchante. Il y voit sa supériorité

de torero. Il pense que cet état légitime les prophéties et excuse le lugubre.

Pascual Gonzalez est un sacré «tío». Les critiques taurins écrivent

qu’il en a une très grosse paire, qu’il est le successeur d’El Espartero et ce

genre de choses qui font toujours plaisir. De plus, il lit des livres. Ses

copains, son entourage, ça les fait tiquer. Un torero qui lit des livres !

Il ferait mieux de penser au Niño del Ferrocaril qui a l’herbe dans la bouche

et veut le jeter par-dessus bord.

Heno de Pravia ou la caresse espagnole

La caresse espagnole, ou le «Bahamontés», à cause de la capacité de ce coureur cycliste à gicler en haut des

cols, se pratiquera à Séville dans une chapelle latérale de la cathédrale, à

droite en entrant, face au tombeau de Christophe Colomb, caché derrière un confessionnal

à croisillons de bois, juste de l’autre coté du Patio de Naranjas où, sous les

dalles, sont enterrées les têtes coupées et les corps suppliciés de quelques

condamnés à mort. Il fera chaud. Ce sera en fin d’après-midi, en septembre,

lorsque les pneus des taxis chuintent sur le goudron fondant. On aura, au préalable, longé

l’édifice sur le trottoir muni de grosses chaines où les chevaux des calèches

attendent les touristes dans une épaisse et lascive odeur de crottin frais et

chaud. Un office religieux servi pour les missionnaires des Philippines se

tiendra au fond de la cathédrale, à gauche. Devant une faible assistance. Son

lointain et continu bourdonnement est nécessaire à l’exacte exécution de

l’acte. Un bedeau se doutera vaguement de quelque chose. Sans plus.

Le coté chat de Dax

Pour faire le malin on détournera le titre

du livre du philosophe Alain Badiou en posant la question qui tue: de quoi,

en tauromachie, Dax est-il le nom ? On ne tue rien, on ne meurt pas, on ferme les yeux,

on réfléchit trente secondes. Des

enchantements font surface. Des enchantements en corinto y oro, bleu ciel et

or, lilas y oro, grana y azabache, bleu myosotis et or, vert émeraude et or,

solferino y oro, miércoles de ceniza y oro. Mercredi des

cendres et or à Dax ? Non. Pas raccord, jamais vu. Ce serait une faute de goût. Une bourde de valets d’épées. Des

noms surgissent dans le désordre : Ortega Cano fêté par le paso doble

Coralito interprété par la Nèhe, Yiyo, Paco Ojeda, Paquirri, José Tomás un jour

de septembre où l’été faisait semblant de recommencer, Rincón, Manzanares

father un jour de mano a mano et de toros de Manolo gonzález/Sanchez Dalp,

Enrique Ponce beaucoup plus qu’un jour. On en oublie sans doute. On s’en excuse.

Enfin, pas vraiment.

Pour faire le malin on détournera le titre

du livre du philosophe Alain Badiou en posant la question qui tue: de quoi,

en tauromachie, Dax est-il le nom ? On ne tue rien, on ne meurt pas, on ferme les yeux,

on réfléchit trente secondes. Des

enchantements font surface. Des enchantements en corinto y oro, bleu ciel et

or, lilas y oro, grana y azabache, bleu myosotis et or, vert émeraude et or,

solferino y oro, miércoles de ceniza y oro. Mercredi des

cendres et or à Dax ? Non. Pas raccord, jamais vu. Ce serait une faute de goût. Une bourde de valets d’épées. Des

noms surgissent dans le désordre : Ortega Cano fêté par le paso doble

Coralito interprété par la Nèhe, Yiyo, Paco Ojeda, Paquirri, José Tomás un jour

de septembre où l’été faisait semblant de recommencer, Rincón, Manzanares

father un jour de mano a mano et de toros de Manolo gonzález/Sanchez Dalp,

Enrique Ponce beaucoup plus qu’un jour. On en oublie sans doute. On s’en excuse.

Enfin, pas vraiment.Corrida et fascisme

Son père, prisonnier

républicain,

ayant été fusillé par les franquistes en mai 1940 le torero Antoñete n’a jamais

voulu toréer dans un costume de lumière

bleu marine, couleur de la phalange, le mouvement fasciste de franco.

Comme Gregorio Sanchez et Manolo Gonzalez qui a toujours refusé de toréer

devant le généralissime, Antoñete était anti franquiste. On

hésite à mettre au crédit de l’ignorance

la plus crasse ou de la malhonnêteté la

plus grotesque la déclaration du

président du Comité Résolument Anti Corrida voyant dans la corrida «un fascisme à l’état pur» et

affirmant «qu’elles ont été

interdites par l’Espagne républicaine puis remises en place par Franco.»

Espagne Avril 1931, le front populaire

remporte les élections et déclare la république. Pour fêter l’événement le

maire socialiste de Madrid organise une corrida exceptionnelle pour le 17 juin. 8 toros, 8 toreros. Elle est

présidée par Alcala Zamora futur

président de la république.L'Ogre

La petite fille ? Aurélia,

10 ans.

Elle est la fille du directeur des taxes municipales. Le toro ? «Liebrero»

un Sanchez-Cobaleda. La date ? Le 8 juillet 1939. Le Lieu ?

Pampelune. Les circonstances ? Liebrero est isolé et en retard. A la hauteur

des guichets de la plaza de toros un pioupiou, pour déconner, l’a cité de

derrière la barrière. A cette époque il n’y avait sur l’encierro de Pampelune

qu’un seul «vallado» de

protection. Liebrero charge, traverse les planches. Aurélia était sur son chemin. En 1939 Pamplona renoue avec l’encierro après trois ans de

suspension pour cause de guerre civile. La photographie de Juan Galle dit ça

d’une certaine façon. Si on oublie le toro, si on se fixe sur la fuite d’Aurélia,

des femmes autour et sur les gens par terre, cette image d’une panique pourrait

être celle d’une population civile prise sous un bombardement. Celui de

Guernica par exemple. Retour à l’image.

Fanfonne Guillierme

On ne le répétera jamais

assez. Le prénom de Fonfonne Guillierme c’est Fanfonne, avec un A comme

Aimargues où elle vivait, où elle est décédée en janvier 1989 et où en

mars 2008, comme chaque année, on a célébré

son souvenir. Arlésiennes tous rubans dehors, discours, gardians en veste noire,

fifres, tambourins et chevaux blancs qui sont comme les boules de neige

de ce pays sans neige. Fanfonne Guillierme était

protestante, vouvoyait les siens et employait l’imparfait du subjonctif

. Elle avait passé son enfance en jouant au cerceau dans l’immeuble de l’ambassade

de Hollande, au 55 avenue Kléber, dans le chic XVIe arrondissement. Mais

pour être née à Paris au dessus des Pays Bas elle avait, du coté du Vistre, du pays d’en bas, des racines

aussi profondes que la saladelle des marais qui, par parenthèse n’en a pas

beaucoup, de racines. Un de ses ancêtres avait donné un «Thémistocle»pour

l’inauguration, en 1803, du théâtre de Nîmes. Son arrière grand père

maternel, Emile, juge à Nîmes, avait au milieu du XXe siècle et des vignes, acheté le mas de Praviel à

Aimargues où Antoinette, dite Fanfonne,

jamais mariée, lisait la bible, débourrait des chevaux camarguais, élevait des

bious d’abord d’origine Baroncelli-Granon puis Lescot-Raynaud. Du grand sang. Son grand père Julien faisait le

bien et servait la cartagène aux gardians de passage. On

l’appelait le «Bon Dieu.» Petite fille donc du «Bon Dieu»,Fanfonne,

sous son grand chapeau noir, est devenue comme l’icône incontournable de ce

pays agrippé à ses traditions. Elle avait connu Mistral.

Callejón

«Háblale al

toro». Les

hommes de coin des toreros le conseillent. Il faut parler au toro. Pour capter

son attention, l’encourager à venir, l’aider à sa battre. Paco

Ojeda qui n’est pas un bavard fait dans

l’exhortation concise : «Toup !».

Guère plus. D’autres flattent. Roberto Domínguez : «Vamos torooo ! Vamos toro

bonitooo ! Vamos torito

buenooo !» Certains

ne leur adressent jamais la parole : Curro Romero. Orphée bien rasé et vêtu

de micas , le torero enchaîne les toros à sa voix qu’il module comme on parle à

des enfants dissipés ou violents pour les amadouer, se les mettre dans la poche

ou dans la muleta comme Dámaso Gonzalez en septembre 1992 à Bayonne

encourageant tendrement un Victorino Martín à prolonger sa charge pour que lui étire

encore plus sa passe. Quand Dámaso est comme ça, paternel ou maternel et

dorloteur de toros, «disfruta», il se régale dira plus tard son

frère Julio, banderillero, en banderillant une rondelle de chorizo à l’hôtel

Amatcho. Emilio

Muñoz à Nîmes confronté à un manso d’Atanasio Fernández et maudissant sa race

ou sa propre infortune entre ses dents : «Atanasio….Atanasio.» De la sommation à comparaître à

l’invitation généreuse toutes les nuances de la sociabilité circulent dans

cette relation.

Céret, le temps des cerises

Fernando Cuadri est venu le dire à Céret en mai. La bravoure du toro c’est son malheur, sa fatalité. Le tout petit becerro menacé par un loup, un chien, un danger mortel, au lieu de partir vers sa mère pour trouver une protection, un refuge, le salut, reste sur place. Il fait face, il attaque, il en meurt. Il a oublié son instinct de conservation. Fernando Cuadri a été applaudi. Il a reçu des cerises dans une banaste aux couleurs catalanes, rouge et or. La bravoure est une folie rouge cerise, une colère chaude, froide et, malheureusement, dans beaucoup de corridas, celles qu’exècrent ceux de l’A.D.A.C, tiède. Dieu vomit les tièdes, l’A.D.A.C. aussi. On l’a écrit ailleurs : l’arrancada d’un toro est une fleur artificielle. L’élan qu’il se donne ou qu’on suscite en lui est une sublimation suicidaire qui soulève l’enthousiasme, la peur, des vents de sable entre ses sabots. Une sublimation réduite en poudre. On ne consulte jamais assez les étymologies : arrancarse. Le toro s’arrache au sens propre et se ruine au sens figuré. Dans cet assaut c’est lui qui se tue. Toros lyriques, cailloux colériques du ricochet de la corrida, comme les toros tranquilles mais prêts à exploser de Manuel Assunçao Coimbra au milieu des boutons d’or de Santarem. L’un d’eux paraissait avoir plus de mille ans. Sans âge. Vieux comme les légendes, les pierres, les rides de la peau, l’éloquence du muet, ruminant du noir comme le minotaure.

On n’oublie pas qu’à un accent près Céret est l’anagramme de Crète

Jacques Durand

Des rouges-gorges dans la chicuelina

Dámaso Gonzalez, portrait de l’artiste en moissonneur

Les partisans d’une

tauromachie souriante,

froufroutante, esthétisante et botoxée détestent Dámaso Gonzalez. Trop de

sueur, trop d’ampoules dans la faena. Ils ont tort. Dámaso Gonzalez est un

torero profond ; mais comme le sommeil ou l’hypnose. Il a une esthétique ;

mais elle se fonde sur des valeurs ingrates. Ce type au physique cassé et à la

cravate de traviole, sorte de Richard III de l’arène croit en la vertu du rabâchage.

Il enchaîne sans sourciller passes sur passes. Quarante ? Cinquante ? A Madrid le tendido 7 les lui comptait. L’esthétique

Dámaso Gonzalezienne prolétaire et populiste rase le public plus chic de

l’ombre. Pas étonnant. Dámaso est originaire d’Albacete capitale des couteaux

et des rasoirs. Ce qui ne veut pas dire qu’il torée comme un manche. Au

contraire.

Dámaso Gonzalez, 38 ans

dont 17

devant les toros est peut-être le torero le plus efficace, le plus puissant et

le plus dominateur de sa génération. Il réussit à force d’insistance à faire

charger les bestioles les plus pétrifiées. Il serait capable avec sa grande

muleta de toréer le lion de Belfort. Il impose sa façon opiniâtre, réitérative,

interminable à tous les toros. Ils ressortent de ce tunnel aussi hébétés qu’un

bœuf en daube après 24 heures de cocotte-minute. Pour relever un peu la sauce

et réveiller les gradins il esquisse un pas de cha-cha-cha dans les cornes avec

un courage qui fait dresser les cheveux sous les sombreros ; ou passe

lentement devant la tête de son adversaire en agitant sa muleta derrière son dos.

Il fait le pendule et la suerte exprime bien la longueur monotone et somnifère

de son travail. On y entend le tic tac des comtoises et la mélancolie de l’angélus ;

on voit, au travers, le tableau de Millet.

Hemingway " In our Time "

Lorsque le 6 juillet 1923 Hemingway débarque pour

la première fois à Pampelune il s’engueule avec la patronne de l’hôtel la Perla

qui veut lui fourguer une chambre à 10 dollars. Quand,

en 1953, il revient à Pampelune après plusieurs années d’absence il se fait

chouraver son portefeuille au cours de l’encierro. Broutilles.

Hemingway alias Ernest de la Mancha

Hemingway, représentant les Abattoirs de Chicago comme il se surnomme lui même

dans une lettre à un ami où il dit sa

passion pour la Navarre et la feria de San Fermín, Hemingway donc n’en tient

pas compte. L’Espagne

lui donne tant qu’il passe par dessus ces petites mésaventures touristiques.

Pour lui “elle est le plus beau pays du

monde. Elle est intacte et incroyablement dure et magnifique.” Elle déteint

sur lui comme le cercueil du vieil écrivain Pio Baroja qu’il était allé voir

peu de jours avant sa mort en 1956 en lui apportant du whisky et l’affirmation

que c’était lui qui aurait dû avoir le prix Nobel.

Lorsque le 6 juillet 1923 Hemingway débarque pour

la première fois à Pampelune il s’engueule avec la patronne de l’hôtel la Perla

qui veut lui fourguer une chambre à 10 dollars. Quand,

en 1953, il revient à Pampelune après plusieurs années d’absence il se fait

chouraver son portefeuille au cours de l’encierro. Broutilles.

Hemingway alias Ernest de la Mancha

Hemingway, représentant les Abattoirs de Chicago comme il se surnomme lui même

dans une lettre à un ami où il dit sa

passion pour la Navarre et la feria de San Fermín, Hemingway donc n’en tient

pas compte. L’Espagne

lui donne tant qu’il passe par dessus ces petites mésaventures touristiques.

Pour lui “elle est le plus beau pays du

monde. Elle est intacte et incroyablement dure et magnifique.” Elle déteint

sur lui comme le cercueil du vieil écrivain Pio Baroja qu’il était allé voir

peu de jours avant sa mort en 1956 en lui apportant du whisky et l’affirmation

que c’était lui qui aurait dû avoir le prix Nobel.Joselito, seul contre six

Certains

toreros n’ont pas d’ombre, jamais. D’autres, parfois. Une poignée, souvent et

souvent les plus déchirants. Quelques toreros ont un double. Ce double prend

leur place au soleil pour les terrasser. Jeudi

2 mai 1996, Madrid. Corrida goyesque. Joselito seul contre 6 toros. Six toros

de trois élevages différents. Un du nord, un du centre, un du sud. Joselito ce

jeudi n’a pas d’ombre pour l’entraîner au fond de son spleen et pas de double

pour le mettre à terre. Joselito ce jour là où Madrid fête le 250e

anniversaire de la naissance de Goya et ses héros de 1808 soulevés conte Napoléon,

Joselito donc est une pure lumière, un midi. Deux jours avant, il confessait

avoir «más miedo que la mar». D’abord il pleut, puis il fait du

vent mais Joselito, dès Brigadiero, premier toro, est un soleil en habit de

soie vert bouteille et or. Un soleil qui a oublié la mer qui remuait au fond de

son ventre.

Jacky Siméon, une cocarde d'or et de sang

Tout à coup à partir du

printemps 73

les dimanches se sont mis à brûler et à courir parce que dans l’expression

“la course du dimanche” ce ne sont pas seulement les taureaux qui

courent. Les dimanches aussi cavalent et les aficionados de la course camarguaise

avec eux... Si à partir de 1973 les printemps et les étés brûlent et cassent

les planches à Pérols, Mauguio, Saint-Rémy de Provence, Marsillargues, Sommières,

Lunel, les Saintes-Maries-de-la mer, Beaucaire, Chateaurenard, Saint-Christol, le

thermomètre n’y est pour rien. Les responsables ? Les frères Siméon, Jean

Pierre, Raymond et surtout Jacky qui incendie la Bouvine, fait bouger les

sénateurs du raset à l’économie, remplit les arènes à moitié désertées, met en

surchauffe les vieux enregistrements de “l’air du toréador” de

Carmen et réveillent en sursaut les micros asthmatiques qui roupillaient

peinardement sous les platanes et la léthargie organisée du système. Les

dimanches prennent enfin de la couleur. Ils sont pétaradants avec Joujou,

vaillants avec Duc, violents avec Bajazet, angoissants avec Goya, nobles avec Ventadour, lyriques avec Pascalet, joyeux avec Marquis, redoutables avec Vibre,

compliqués mais exaltants avec Rami, techniciens avec Gardon.La faute à qui ? A un jeune homme

farouche jusqu'à la sauvagerie qui “charge” les cocardiers avec un

raset court, puissant, vif, lyrique parce qu’il aime la proximité des taureaux,

que les sentir avec lui, sur lui est sa drogue et que s’envoler avec eux au

dessus des planches dans un nuage de poussière et de cris est comme un bond de

son être hors de soi. Les taureaux boivent ses rasets mais c’est lui, Jacky

Siméon, qui est ivre et les gradins avec lui. Voilà d’abord ce qu’offre ce

livre (1) : une ivresse personnelle racontée avec une retenue élégante, bref

un style qui n’est autre que celui qu’il déployait en piste au milieu du raffut,

de la vocifération, de la rivalité.

Miracles à Pampelune

L’encierro de Pampelune est un lieu de

miracles. Mardi à midi pour le tirage au sort des toros de Cebada Gago, la

rumeur tue allégrement l’australien

Nicolas Headlam troué le matin par Jugue-plaza et arrache dans la foulée le

bras du surfeur américain

Dallas Hitchcook punaisé au biceps gauche par ce même toro... Intubé dans son lit d’hôpital

le mort réapparaît le lendemain en photo dans le journal et le bras de l’américain a repoussé. De

retour de l’au-delà le mort fait même une déclaration : «Quand je me suis

vu vivant, ça m’a réjoui.»

L’encierro de Pampelune est un lieu de

miracles. Mardi à midi pour le tirage au sort des toros de Cebada Gago, la

rumeur tue allégrement l’australien

Nicolas Headlam troué le matin par Jugue-plaza et arrache dans la foulée le

bras du surfeur américain

Dallas Hitchcook punaisé au biceps gauche par ce même toro... Intubé dans son lit d’hôpital

le mort réapparaît le lendemain en photo dans le journal et le bras de l’américain a repoussé. De

retour de l’au-delà le mort fait même une déclaration : «Quand je me suis

vu vivant, ça m’a réjoui.»

Inscription à :

Articles (Atom)